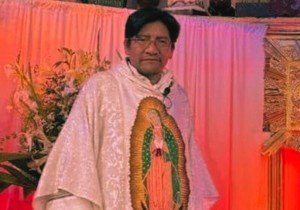

Juan Norberto Lerma

@lermanorberto

https://www.youtube.com/@JuanNorbertoLerma>

El perro era robusto, de mirada pacífica, blanco, y capaz de matar a un hombre. Se llamaba Mongol. Se echaba indolentemente a la entrada de la casa los días de sol y sobre la estampa de cacería de un tapete, cuando Marcela dejaba abierta la puerta de la recámara, y era sencillamente infeliz los domingos que Luis lo bañaba, aun cuando más tarde se le permitiera trepar y babear los sillones.

Marcela amaba al perro, era de Luis pero lo mismo ella quería a Luis, a “su” perro y “su” Luis. Mongol le correspondía perrunamente, amaba la risa de muñeca bondadosa de Marcela, su manera de acicalarle el pelo y el olor misterioso que se desprendía de debajo de sus vestidos. Marcela lo atendía, le llenaba la bandeja con cabezas de pollo y lo dejaba morderle los chanclos y lamerle los dedos de los pies largamente durante los desayunos.

Sin embargo, Mongol obedecía en todo a Luis. Luis decía “sit” y el perro instantáneamente se sentaba, le decía “wait” y Mongol por reflejo aguzaba las orejas y tensaba los músculos del cuello. A veces, cuando estaban solos, para probar su educación de asesino, lograda a golpes y trozos crudos de carne de caballo en una granja de Los Álamos, Luis le ordenaba “watch”, y la mirada amarilla del perro penetraba los rincones y las hendiduras de la barda, cubierta por una buganvilia; su olfato se intensificaba y la brisa le acercaba la orilla del mar, el olor ofensivo del pez tigre y el aroma de una perra en celo, negra, allá por los lodazales de la bahía. Con todo ese conocimiento entrando por su nariz, el ser perruno de Mongol se enardecía, siempre a la espera de la orden culminante. Pero nunca llegaba la indicación final y con un ligero temblor el perro se relajaba cuando Luis, con un dejo voluntariosamente satisfecho en la voz, abría la boca para murmurar “free”.

En el historial de sangre de Mongol se contaba el ataque a dos marineros, la muerte de decenas de pollos, el asalto feroz a un jabalí del tamaño de un ternero y haberle hecho frente a un depredador majestuoso en el Valle de Los Álamos. Durante un par de semanas había perseguido un puma que mataba las ovejas de las granjas vecinas. Al principio lo había guiado George, un ex policía que llevaba soldada a su mano una escopeta Browning portuguesa. Era el vigilante que los granjeros habían contratado para cazar o ahuyentar a la fiera. George solicitó el mejor perro rastreador e inmediatamente lo llevaron a unas jaulas en las que mantenían en perfectas condiciones a varios animales.

Le ofrecieron un par de pastores, pero George no se decidía, criticaba su fisonomía y su corta alzada. Estaba a punto de elegir a un perrazo pardo de orejas aguzadas, cuando pasó por el frente de la jaula de un labrador que parecía dormir boca arriba. Estaba extendido sobre el piso, con los genitales expuestos y la cabeza vencida. George estaba a punto de soltar una carcajada, cuando el perro olfateó un aroma desconocido y en una fracción de segundo se desperezó y le hizo frente enseñándole los colmillos.

El hombre dio un salto hacia atrás y soltó su escopeta. Mongol, sacó una de sus patas por los barrotes y sin perder de vista a los hombres, intentó jalar el arma hasta la entrada de su jaula. Una orden en voz alta, lo mantuvo quieto. Enfadado, George recogió su arma y pidió como compañero de su aventura precisamente a ese perro. Desde que lo bajó de la camioneta y lo vio saltar entre las matas como demonio al acecho, George comprendió que pocas cosas tendría que enseñarle al perro. Ambos habían simpatizado y, de ahí en adelante, Mongol condujo a su modo la tarea de localizar al puma. Pasaron tres noches en blanco, George fumaba pacientemente un cigarro tras otro y seguía en silencio el paso que le marcaba el perro. La cuarta noche, al fin encontraron la pista de aquel fantasma elusivo.

El puma era grande, pálido y sanguinario. Mongol lo espió a contraviento y en poco tiempo había memorizado sus movimientos. Concluyó que era como un gato, con los mismos hábitos y rutinas, sólo que de mayor envergadura, y mortal como una sobredosis de veneno. Sin embargo, no se engañaba. El gato era frágil por naturaleza y el puma pesado y elástico, el gato era ligero y el puma carnicero.

Pero Mongol era perro, pariente de lobos, feroz como hiena y astuto como zorro. Cuando estaba inspirado, sus pensamientos se parecían a los de un hombre. Así que lo estuvo acechando poco más de una semana, pacientemente esperó a que matara una última oveja y que tuviera la barriga llena. Era una noche desangelada, el gato salvaje bajó al arroyo a beber agua en un riachuelo que cantaba entre una docena de árboles desgreñados. Los rumores nocturnos aminoraron conforme el puma avanzaba. El majestuoso felino se detuvo para ventear a izquierda y derecha antes de arrimarse con seguridad a la orilla plateada. Lentamente sus patas se hundieron en la arena blanda y cuando se relamía los bigotes saboreando un largo trago, Mongol apareció detrás de un matorral con su cabeza esculpida en mármol de tan inmóvil.

Midió al bicho durante un par de segundos y, antes de que George pudiera hacer algo, el perro saltó entre las matas oscuras, corrió los treinta metros que lo separaban del gato y cayó ferozmente sobre su espina dorsal arqueada. Azorado, el puma se revolvió para repeler el ataque, pero se encontró con las mandíbulas poderosas de Mongol atenazándole el cuello y el hombre armado que a gritos llamaba al perro. Dos zarpazos dieron en los costados de Mongol, pero no soltó a su presa hasta escuchar los primeros disparos. El puma estaba moribundo, gruñendo desde el agua, y apenas podía creer que un perro lo hubiera derrotado. Un último disparo de George mandó al bicho al fondo del arroyo y haciendo un alarde de energía, Mongol tuvo la entereza de jalarlo con sus fauces hasta la orilla.

Mongol supo desde entonces que pertenecía a una especie única y temeraria. Sus ojos nostálgicos decían que todas las épocas para ellos habían sido solitarias, plagadas de persecuciones legendarias y frustraciones cotidianas. Casi sabía que su especie no había avanzado nada en el tiempo y que si en algo se diferenciaba de sus antepasados era en la suavidad de su pelaje, porque los dientes lo mismo se le pudrirían y las pulgas lo perseguirían hasta el fin de las eras. En sus momentos felices, Mongol no cambiaba su perrunidad por la postura en dos piernas de los hombres que había conocido. Con algo de dolor, George le había entregado a Mongol a un marinero a cambio de una escopeta recortada y treinta cajas de balas. Por motivos que Mongol desconocía, el marinero lo había dejado en una jaula de un veterinario en donde lo descubrió Luis y se lo llevó para que cuidara su propiedad y a Marcela.

Desde que Luis y Marcela no le tiraban la pelota y el aro, sus días de perro se habían vuelto tediosos, monótonos, y en su madurez de perro no los maldecía. Mongol ya no correteaba al atardecer gatos, había exterminado casi a todos los de las casas vecinas y se había ganado a pulso el respeto de los sobrevivientes; en cambio, se había aficionado a los pájaros. Las aves lo inquietaban al punto de hacerlo saltar feliz por los aires para intentar atrapar entre sus fauces a las palomas. Por las noches se paseaba a su antojo por los patios, vigilaba la reja de la entrada, les ladraba a las partidas de marineros borrachos y escarbaba en la tierra del jardín, guiado por su olfato, en busca de alimañas y bichos nocturnos. En ocasiones no pegaba el ojo en toda la noche, permanecía cuidando las sombras cambiantes de los dos truenos sembrados en el frente de la casa; amanecía con la mirada roja y tenía que recurrir a toda su perrunidad para reunir fuerzas y mover el rabo cuando Luis, oloroso a lavanda, cruzaba el patio con su portafolios en la mano.

La casa permanecía silenciosa durante las mañanas y el perro podía recuperar el sueño antes de que el sol cayera a plomo en el patio, a donde se movía como entresueños al despedir a Luis casi de madrugada. Marcela lo buscaba en la perrera, entre los helechos y el auto viejo. Mongol entreabría los ojos y veía a la muchacha como en una enorme secuencia de fotografías iridiscentes. Sacudía varias veces su enorme cabeza y recuperaba la visión del diario; bostezaba, gañía, para indicarle a Marcela que se hallaba a la sombra del lavadero. Marcela se acercaba a él, murmuraba su nombre y le ofrecía la piel de su pie descalzo para que la lamiera. Pasaban la tarde juntos, Marcela haciendo llamadas telefónicas y hojeando revistas de moda, y Mongol tendido a sus pies como una alfombra de pelos viva.

Una noche se rompió la paz nocturna de la casa, Mongol escuchó voces alteradas dentro de las habitaciones y un alboroto de cosas que se rompían. Al principio, el perro se inquietó y ladró un poco, pero reconoció el tono firme de la voz de Marcela y se tranquilizó enseguida. Dormitó durante tres minutos, ignorando el silbato insistente de un buque retrasado y los ruidos incesantes que provenían de las habitaciones. El azotar de una puerta lo alertó por completo, Marcela salía. Luis salió detrás de Marcela; en la penumbra, los dos hablaban en susurros.

Mongol percibía la violencia en sus palabras y actitudes. Vio a Luis jalar a Marcela por un brazo y por un segundo erizó el pelaje de su lomo. Sin embargo no llegó a gruñir, pues Marcela se sacudió la garra de Luis con un movimiento brusco. Viéndolo bien, todo parecía un juego, como los que había aprendido hacía años en la granja de Los Álamos. Mongol no perdía detalle del bailoteo de las dos siluetas. Si se trataba de un juego terminarían por llamarlo y si no lo era, haría un hoyo en donde pudiera evadir las visiones de perros fantasmales que en los amaneceres lo asaltaban. Ahora Marcela y Luis gritaban. Quizá si Marcela se callaba, pronto podría soñar que cazaba en matas prehistóricas y que enterraba sus colmillos temibles en pieles delicadas.

Luis había vuelto a las habitaciones, Marcela no gritaba más. El perro comenzó a cavar, el desorden parecía haber concluido por esa noche. Las capas interiores de la tierra estaban llenas de bichos, Mongol con sus zarpas los ahuyentaba y su espíritu de perro empezaba a turbarse con la emoción de la caza. De pronto, Luis regresó, recomenzaron las voces alteradas de Luis y de Marcela. Los vio de nuevo frente a frente en el patio, levantó las orejas y movió el rabo.

Envuelta en un abrigo, Marcela caminó hasta la reja de la entrada. Luis la siguió dando voces y se detuvo junto a ella. Sólo Luis hablaba, Marcela lloraba, movía de un lado a otro la cabeza y sus ojos destellaban como pozas encendidas. Mongol se acercó a Luis, se restregó contra sus piernas y fue a olfatear a Marcela. Ya tendría tiempo Mongol de terminar su agujero, contento aspiraba el aroma de coneja que emanaba de los muslos de Marcela. Le ofreció la cabeza y mordisqueó la solapa del abrigo. Marcela lo acarició apenas sin volverse para mirarlo y entonces Mongol percibió un sabor amargo que se desprendía de ella.

Marcela sujetó el pasador de la reja, el ruido metálico resonó en el patio y fue a extinguirse en el fondo de la calle. De improviso, Luis murmuró “watch” y los músculos de Mongol se sacudieron instantáneamente, hasta tensarse al máximo. Marcela se volvió y miró una última vez al perro, inmóvil, mirándola fijamente. Con su cara llorosa vio a Luis y desvió la mirada hacia las habitaciones intentando recordar si no había dejado las llaves abiertas de los quemadores.

Entonces Luis murmuró la orden que Mongol había esperado una eternidad: “kill, Mongol” —dijo—, y se hizo a un lado para abrirle paso. Un destello iluminó la mirada del perro, sus fauces babearon y todo su ser se estremeció por una corriente homicida. Sin embargo, no entendía hacia quién dirigir su encono, por ningún lado localizaba al enemigo. Marcela ya salía, no había escuchado la orden que Luis le había dado al perro. Luis golpeaba exasperado con los pies el suelo: “kill, Mongol; mata, perro del demonio” —vociferaba—. El perro estaba enardecido, gruñía y daba vueltas sobre sí con los pelos erizados. Marcela ya se había marchado, sus pasos resonaban en el fondo de la calle. Luis continuaba provocándole al perro espasmos mortales, exacerbándolo con sus alaridos, enloqueciéndolo con su orden contradictoria. De pronto, algo explotó en el interior de Mongol, algo se derramó dentro de él, adormeciéndole placenteramente los nervios, desde las fauces hasta la cola. Mongol y Luis estaban solos, sin control, como dentro de un ruedo, sin el recuerdo dulce de los pies delicados de Marcela.