Frente a los acordes del mariachi que le acompaña, un hombre a voz en cuello, narra una de las epopeyas de amor más potentes de la música popular mexicana. Cual si fuera una aparición que ha brotado de alguna lejana ciénega, avanza lentamente hacia el escenario, sus pies parecieran no tocar el piso, pues el andar se confunde con el sonido de la trompeta que, aunque no anuncia ningún apocalipsis, enmarca una deliciosa travesía que no alcanzará ni los tres minutos.

Su voz profunda y cascada, pareciera contar la pequeña fábula del hombre mexicano de la posrevolución: valiente, cabal, ebrio de amor por alguna fémina que aguarda desde un provinciano balcón de la comarca, el balcón que, para el contento de un posible testigo, dará cuenta de la unión entre dos almas sometidas por el yugo de la sugestión idílica.

¡Que porte de aquel caballero de cabellos castaños y ojos claros!, que probablemente sería un paisano más, de no ser por el esplendoroso jorongo que lleva, el atuendo de charro sombrero en mano, y con la izquierda, apuntando hacia un crepuscular horizonte donde por arte de magia aparecen montañas, trenes que pasan por los pueblos infestados de petates y golosinas, también serpentinas arrojadas en las inenarrables ferias municipales.

La voz de aquel caballero, cuya silueta luego se convertiría por obra y gracia del culto a la conmemoración, en una estatua de bronce, continúa proclamando por los aires, afirmando justo a la hora de la comida, cuando hasta las especies enemigas se obsequian una tregua, que solamente la mano de dios se atrevería a finiquitar un amor tan grande, más grande incluso, que todas las cosas del mundo.

La obsequiosa voluntad del creador, narrada desde las entrañas de aquel brujo guanajuatense que, al contacto con el mariachi, pareciera añadir centímetros a su propia estatura, recurre al autoindulto, sabedor, según su criterio que de campirano se vuelve profético, de que el fuego de la palabra contiene influjo y sortilegio:

Solamente la mano de Dios,

podrá castigarnos,

Las demás opiniones

mi cielo,

me salen sobrando.

Cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando.

Pero el final de la letra no indica, en este caso, que el espectáculo termina, muy por el contrario, el eco de aquellos zapatos cuyas suelas arrastran la tierra de la suave patria, también son portadores del agónico final de sus canciones, acentuadas por los apesadumbrados violines o los obesos tololoches.

Se han cerrado las puertas de un palenque cuyo público, son los espectros admirables de Pedro Páramo, el cielo es un iracundo telón enmarcado por preciosos nubarrones que delineara el pintor José María Velasco, y la polvareda que el viento desata, es retratada por los ojos del eterno infante Gabriel Figueroa.

Los zopilotes giran también al ritmo de la canción bravía, que arrastra el aroma del despecho, la desolación, igualmente el amor que no se rinde, que se fortalece como la terquedad bajo la influencia de la borrachera, en aquellas cantinas cuyas paredes viven infestadas de fotografías de la Revolución, entonces, la antiquísima rocola repite el eco de una poesía vernácula:

No me digas,

que no sufriste,

que no extrañaste,

todos mis besos,

No me digas,

que no lloraste,

algunas noches,

que estuve lejos.

Yo no sé si tú vives pensando en mí, porque yo, sólo pienso en tu amor y en tus besos.

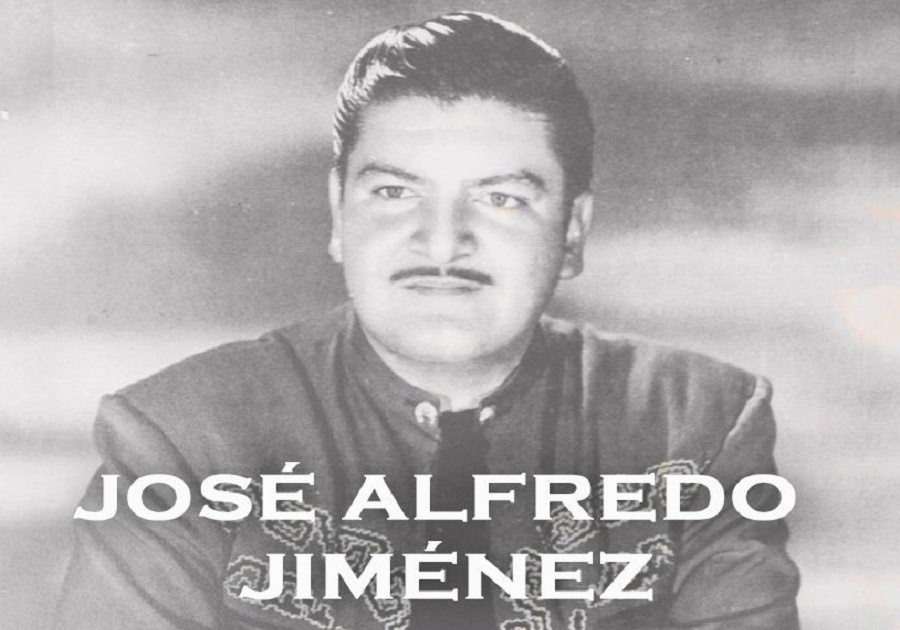

José Alfredo Jiménez (1926-1973), modificó el blanco diván de tul, el talante inspirador que le dio celebridad internacional a Agustín Lara, con sus letras rebosantes de metáforas emanadas del Modernismo, por los golpes secos del desasosiego, el enamoramiento, o de plano, la decepción cantada al calor de un tequila que ha templado hasta al más cobarde de los corazones.

Entre los equipales o el sonido del cubilete, la imagen de los sarapes o los coloridos gallos que parecieran portar entre sus plumas las pinceladas de Tamayo, la voz característica del guanajuatense que no sabía escribir música, el mismo, que escribió sus canciones en servilletas, viendo el box o en una sonada francachela, se abrió paso en la época donde el bolero reinaba.

Pero su innegable facultad para contar historias inmediatas, plenas de honestidad, mismas que conectaron con el sentir de toda el habla hispana a partir de momentos arrebatados a la cotidianidad, hicieron de José Alfredo, el autor que compuso sus letras de voz a oído, trasladadas al papel pautado por arreglistas como Rubén Fuentes, el compositor favorito del pueblo, cuyas canciones se convirtieron por derecho de conciencia, en parte inseparable del abrevadero emocional latinoamericano.

Junto a talentos como Cuco Sánchez, Tomás Méndez, José Ángel Espinosa “Ferrusquilla”, Fernando Z. Maldonado, José Alfredo Jiménez, hizo de México la capital indiscutible de la canción ranchera, que soportó, inamovible, los misiles de moda como el mambo, la balada sesentera y el propio rock and roll.

Canciones como: “Pa’ todo el año”, “Ella”, Retirada”, “La que se fue”, “Si nos dejan”, se convirtieron en el conjuro con el cual exorcizar las insospechadas regiones del ocio, gracias al sonido embriagador de algún mariachi como el “Vargas de Tecalitlán”, y haciendo de alguna cantina urbana —aquellas que se guarecen en las zonas al parecer inhóspitas de la noche más furtiva—, un verdadero centro ceremonial dedicado a la catarsis.

Las poderosas letras de José Alfredo, que supieron exaltar desde el amargo despecho, hasta la lealtad más sincera, han sido cantadas por las voces de Jorge Negrete, Pedro Infante, Javier Solís, Chavela Vargas, María Dolores Pradera, Placido Domingo, Joaquín Sabina, Luis Miguel, Julio Iglesias, sólo por citar algunas, crisol emocional de Latinoamérica, y del otro lado del Atlántico, no existe quien deje de temblar ante las notas portentosas de “El rey”.

Las creaciones de José Alfredo, que hablaron de los cabellos blancos de aquellos hombres que, impulsados por el orgullo, “sacaron la juventud de su pasado”, de la gran distancia que acecha al desamor, y que se vuelve cada vez más grande, como un abismo que retiene en su centro la maldición del año viejo, o las bondades de iniciar el nuevo bajo la gracia de otro amor, han sido versionadas a ritmos como la balada, el rock, la cumbia y el bolero.

De total antología, resultaron las interpretaciones que hicieran María Luisa Landín, quien amparada por una impactante orquesta interpretó, a modo de bolero rítmico, “La mano de dios”. De “Amarga navidad”, la cancionera Amalia Mendoza, “La tariácuri”, quien adquirió notoriedad internacional por su manera histriónica de cantar, sin dejar de mencionar “Amanecí en tus brazos”, de la irrepetible Lucha Villa.

Pero en el momento en que la memoria, falsa o real, se convierte en una región extraída de alguna pieza literaria del realismo mágico, aparece otra vez aquel hombre de jorongo y en la mirada un río. Su voz inconsecuente, como las lágrimas que alguna vez rodaron hasta la boca, sólo para que conociéramos el sabor inolvidable de los tragos amargos, ha vuelto a recrear las canciones que nos vieron nacer, crecer y morir, si es que acaso, aquellas poesías no nos acompañan más allá del inmenso mar negro que representa el silencio de la muerte. Suenan como epitafios, salmos pueblerinos, conjuros contra el vacío de la existencia:

“Yo sentía que mi vida, se perdía en un abismo, profundo y negro como mi suerte, diciembre me gustó, pa’ que te vayas, que sea tu cruel adiós mi Navidad, porque yo adonde iré, hablaré de tu amor como un sueño dorado…Si encuentras un amor que te comprenda, y sientes que te quiere más que nadie”.

En aquella taberna bañada por el claroscuro, dormitan las calaveras trazadas por José Guadalupe Posada. También, se percibe el olor a la cocina de Frida, sus flores con sabor a día de muertos, al fondo, Diego le sonríe a otra mozuela a la que pintará desnuda, mientras Chavela, Chavela la indómita, se lleva el limón a la boca luego de extraer de su copa los elíxires, el “agua de las verdes matas”.

Todos los presentes ríen a carcajadas, y los diablos de feria lanzan su olor a azufre entre los cañonazos de los cuetes, el aroma de las fritangas, los blancos caballos, mudos testigos de las leyendas originadas en los pueblos remotos.

Pero José Alfredo, el nuestro, sentado bajo un cactus ancestral, se niega a reconocer su condición de cadáver insepulto, entre sus manos roídas por el tiempo, se aviva todavía la antigua historia de las piedras que desde el camino cobran vida, sólo para enseñarle su destino a los peregrinos.

La del arriero, que se detuvo a la mitad de la jornada, para exaltar la importancia que reviste no llegar primero, “sino saber llegar”. Al final, el eco nos devuelve aquella voz profunda, que dice a modo de epitafio:

Que se me acabe la vida

y que tú la sigas viviendo,

a ver si al cabo del tiempo

tus labios se siguen riendo.