Luis Martín Quiñones

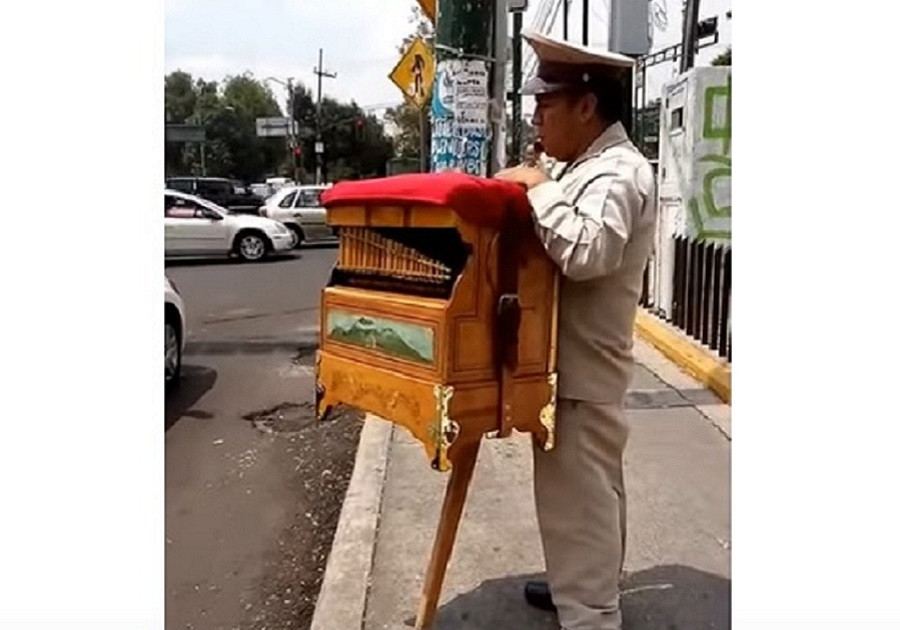

Antes de entrar al vagón del Metro de la estación Garibaldi, el organillero descansa su caja musical sobre el bastón que sostiene los cincuenta kilogramos. Su cara morena se aclara con una palidez que no puede ser más que la expresión del agotamiento, del desgaste de la cotidianidad. Afuera ha dejado el otoño, con un aire que acaricia suave pero insuficiente para refrescar el sudor de su cara húmeda por el cansancio. Lejana también es la luz crepuscular, y las sombras de los grandes edificios. Sólo lo acompaña el polvo seco que se ha acumulado en las suelas roídas de sus zapatos.

Atrás se deja el rumor, los pasos, el tropel de la muchedumbre que cabalga sin mirar sus pasos y los melonautas que se protegen de la sinfonía urbana, detrás de sus audífonos.

Las 7:30 del reloj de la estación es la hora propicia para la “demasiada gente” de Carlos Monsiváis; el momento del sudor, los olores y las conversaciones escuchadas por los curiosos involuntarios. Y, aunque parezca extraño, la hora propicia de las voces procaces que emanan mentadas de madre al Sistema de Transporte Colectivo.

El organillero continúa de pie con sus dos bien uniformados compañeros. Curiosamente el hombre pálido no lleva el uniforme completo color caqui característico del gremio y su pantalón negro acusa unas junturas amarillas.

Llega el tren, se abren las puertas del más allá y se cruza el umbral para llegar al purgatorio y vivir las torturas del infierno: la batalla por unos cuantos centímetros cuadrados donde la tolerancia admite los empujones y se pierde el decoro.

Se abre el telón, y con ello, la sospecha de no bajar en la estación correcta. Mientras tanto, se inhala ese olor que ya tiene denominación de origen: huele a Metro, al Metro de la Ciudad de México.

Entra la multitud, y bienaventurados los que alcanzan lugares. Sentado, la efigie del organillero se muestra corroída por las horas trabajadas y no libra la sospecha de un cuerpo deshidratado con unos ojos profundos y lejanos que se ausentan de sus órbitas. Y su palidez refleja el hambre insatisfecha, esa que se prolonga hasta convertirse en un ayuno de ilusiones.

El organillero descansa y cierra sus ojos, un remolino de sensaciones se aglomeran en el vagón: miasmas, ruidos, y los roces de piel obligados por la pérdida de la intimidad. Y no faltan los gritos de vendedores que entonan las virtudes de sus productos a precios ultraeconómicos para los también ultranecesitados pasajeros: “50 cubrebocas veinte pesos, tricapa, quirúrgico, veinte pesos”; “damita, caballero, son los audífonos, alta fidelidad, veinte pesos le vale, veinte pesos le cuesta”; cacahuate japonés, salado, tostado, le vale diez”.

Sobrevivientes de una tradición que algunos dicen data de finales del siglo XIX, otros de principios del XX, el caso es que no se explica cómo ha sobrevivido el organillero, “en este México que se va tragando a sí mismo”, dice Ricardo Cortés Tamayo. Además de perseverar la tradición cilindrera, parece que lo que no ha cambiado es su trajinar por la Ciudad Capital. Y observa también Cortés Tamayo que “el Cilindrero camina de esquina a esquina, de pulquería en pulquería, con el estorbo a cuestas, el sudor a la gota gorda sin importar que la espalda cruja”.

Y seguramente la espalda del organillero solloza y ruega por algún ensalmo, y se recuerda a Macbeth y a un capitán que después de la batalla pide ayuda a sus heridas “But I am faint, my gashes cry for help”.

Su cansancio y abatimiento pueden sacudir las entrañas de la conciencia urbana. El organillero duerme mientras sus pantalones negros lustrosos por la antigüedad dejan ver el remiendo improvisado: la costura amarilla de sus pantalones oscuros. Entretanto, su par de zapatos exhalan por la suela una lengua sedienta de piedad y misericordia.

El sentimiento es inevitable, así como las buenas intenciones. Un relámpago sacude el ánimo y dan ganas de apoyar al organillero. “Cincuenta pesos, no es mucho, pero es algo”. Las estaciones avanzan y la decidía triunfa, el pasaje baja y sólo queda el arrepentimiento.

La imagen del organillero resulta ineludible y se recuerda la clásica de Javier Solís: Amigo organillero/ Arranca con tus notas/ pedazos de mi alma. Y se siente cierta nostalgia y pesar por esa tarde y la jodidez del mundo.

No importa que el recuerdo/ Destroce mis entrañas, tú sigue toca y toca. Se van recordando cosas tristes, el billete que no sale del bolsillo. y en la desgracia de la desidia.

Luego la cosa se pone de plano más deprimente cuando la letra de Rafael Carrión sentencia los versos fúnebres: Como un puñal de luto/ Está clavada en mi alma aquella noche negra/Cuando en mis brazos/ Sus ojos se cerraron/ Sus labios muertos/ Ya nunca más me hablaron.

El organillo acompaña las serenatas y no es casualidad que en el cine nacional haya ocupado cierto protagonismo. Y llega el recuerdo de la película Escuela de Música donde Pedro Infante interpreta Ella -la de José Alfredo- acompañándose de un organillo mientras Libertad Lamarque observa la escena desde el balcón. Dándole vuelta al cilindro, Pedrito levanta suspiros.

En las canciones viejas interpretadas por los cilindreros, como Amor pérdido, dice Monsiváis, se instala la nostalgia, aunque sean escuchadas por primera vez, “porque así es la ‘genética de las emociones’.” Valses, rancheras y boleros son el catálogo que se resiste a morir ante las nuevas generaciones que a veces miran extrañados a esos intérpretes de la añoranza.

A pesar del acoso de la tecnología, las bocinas eléctricas, altavoces y la oferta sin límites de YouTube, la música del organillero ha resistido el paso del tiempo, pero no sin sobresaltos. El tameme cancionero lleva a cuestas la música que pesa igual que la nostalgia. Carga en su espalda la música portátil que aún causa suspiros y provocaciones a los transeúntes románticos; y que espera, para su supervivencia, propinas que se quedan en el bolsillo del público que, arrepentido, acaricia el billete de cincuenta pesos que guarda con desidia incalculable, “para luego”, para la próxima ocasión.