Aldo Fulcanelli

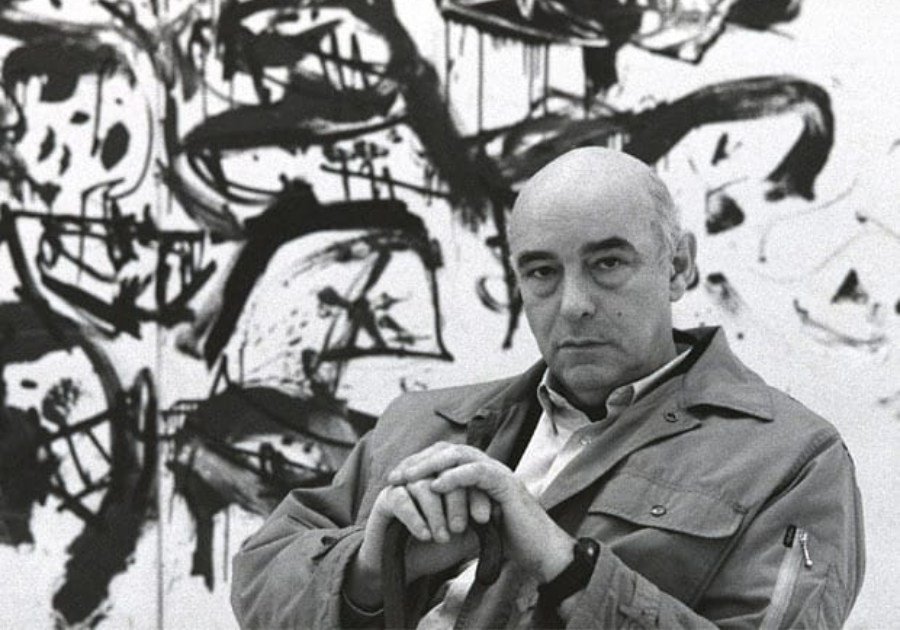

En una añeja entrevista, el pintor español Antonio Saura (1930-1998) habló del origen de su arte. Su mirada de infante, coronada por la providencial calvicie, no alcanzó a retratar el dolor que le produjo una enfermedad a muy temprana hora de su vida, argumentando que fueron esos días, aciagos, entronizado en una cama, los que le empujaron a la creación artística.

Portando en su gesto la señal ineludible de quien no sabe mentir, admite en la entrevista que muchas veces, llegó a sentir nostalgia por el dolor, nostalgia por la incapacidad. Una nostalgia malsana, tal vez, inclemente, sin duda, por visitar aunque sea en sueños, las cuatro paredes blancas de aquella postración que lastimó su organismo, pero que le empujó por siempre al descubrimiento de un estilo propio de hacer arte.

Mientras que la conversación avanza, el maestro reconoce su personal insuficiencia por aceptar la realidad objetiva, mira al arte no como una afición, sino como el resultado de una aflicción que se desborda en la profunda necesidad por deformar aquello que toca, conformando un nuevo reino basado en la descomposición del objeto visual.

El arte como un accidente de las formas, un manifiesto, un permanente conflicto que evoluciona cientos de veces en el lienzo, reiterando la importancia del otro mundo, de la otra realidad que cobra fuerza durante el pestañeo; mientras el cuerpo dormita.

La voz de Saura se hunde en el tiempo, explica sus retratos imaginarios, con la precisión casi forzada de un ingeniero que busca comparar la realidad con un engrane. El arte no como una pieza de aparador, sino que el arte mismo a la manera de Picasso, el arte como un arma letal frente a la inconsecuencia de la represión.

Divierte ver a Saura intentando explicar lo inexplicable, pero en el fondo él lo sabe, sabe que no hay necesidad, pues explicar lo inasible se vuelve un acto tan banal como aceptar los guiños de la crítica.

Luego del fallido intento de Saura por buscar la justificación intelectual de su trabajo, en aquella entrevista añeja, me queda claro que el artista es desposeído de su obra -aun no queriendo- en el momento exacto en que la muestra a otras miradas, es entonces, que esta adquiere una connotación diferente, se aleja de las palabras del autor para encontrar una significación en el espacio, este es el fenómeno insólito de cuando una pieza toma vida propia.

Aunque la obra guardará por siempre la firma de su fabricante, su estilo a todo tiempo incomparable, ya respira por sí misma, pasa a formar parte del innegable abrevadero interior de imágenes; las mismas que nos salvan del aterrador silencio de lo inmóvil.

Saura se refiere al papel como un elemento primigenio, ir a lo básico, el papel es un profundo ventanal que se abre frente al artista como un trozo del cielo interior. Para Saura es imposible resistirse ante él, dicho papel dará testimonio de la necesidad del ser humano por saturar de ideas, garabatos, soliloquios al momento vivido.

Pero todos los papeles con su blanco que no es un color, sino la absurda consecuencia de lo incierto, inacabado, paralitico, son el mismo trozo de realidad desparramada, el mismo resquicio de la vida al que hay que abordar antes de que la inercia empuje al artista hacia la frigidez sensorial, la rotunda repetición que nos hace recordar: que hay que llenar los tiempos muertos, solventar al accidente de la vida.

Mientras que Saura habla de sus inicios en el Surrealismo, y su paso hacia el Expresionismo, uno puede ver sus obras al cerrar levemente los ojos, esos trazos que sobreviven entre manchones a los que el autor ha puesto nombre de mujer: Monique, Lola, Sylvia, Marta, las piezas de un tarot psicológico donde el autor describe a las personas desde una desquiciada narrativa que rechaza la obviedad del retrato tradicional.

Amparado en el pincel que rinde homenaje a la zoología de la percepción de las cosas, las personas son un poco lo que vemos, otro tanto lo que intentan decirnos, pero más aún, lo que creemos ver en ellas, el pincel de Antonio Saura disecciona la realidad objetiva en pos de aislar al gen maldito, al daimón que llevamos dentro, ese engendro encubierto que nos supera en libertad y fortaleza.

Su exquisito gusto por el blanco y negro, le otorga sobriedad a la idea de que todas las cosas admiten una metamorfosis, pasan del lucimiento de una imagen originariamente radiante, en consonancia a lo social o hasta políticamente correcto, para acudir de manera irremediable a la descomposición total de aquello que ya conserva, solamente, el nombre de lo que representó.

La identidad ha sido postrada a los pies de un cambio tan brutal, como el paso hacia la muerte, todas las cosas se derriten hasta llegar al polvo. No renuncia al papel, admite al color solo para describir con pinceladas verdes, naranjas, amarillas y grises el universo donde giran las constelaciones, o también la danza de los astros, reivindicando los accidentes que derrotan a la aparente comodidad de la calma.

Saura les llama fenómenos, son aconteceres sobrenaturales que parecen brotar del ocio, como raras piezas de una fauna independiente, los nombres son el pretexto, el punto de partida donde la mano resuelta del artista inicia la reconstrucción de su realidad alternativa: Crucifixión, Acumulación, Grito, Mutación, Saura dibuja a la multitud como parte de un basurero apilado en la parte inferior del cuadro, lejos, se escuchan las partituras de una inquietante sinfonía polifónica, una pequeña serenata de inusitado aroma jazzístico, por donde la sincopa, se desparrama al nivel del óleo, el sonido se fortalece junto a la reivindicación de lo abismal.

Sus retratos imaginarios dan cuenta de las posibilidades de un autor que se asume secretamente como un médium escribiente, el mismo que acude a la creación como una búsqueda inacabada del sentimiento primario.

Para Saura esos mismos retratos se encuentran separados de la forma básica, la realidad según el artista, es un icono infinito que no termina de moverse al interior de una feroz concepción del movimiento, el rostro es aquel holograma intermitente que cambia según la hora, las motivaciones inmediatas, el sesgo, su ángulo, el sueño macabro de su grito.

El personaje es un nombre, el mandala que corre tras la representación imaginaria pero posible de la sustancia, cada objeto que el pincel de Saura toca, forma parte de una jungla tan inquietante como inaudita.

No hay palabras para definir la sugestión que su obra provoca sobre el espectador; aquella es la prueba más fehaciente del triunfo del sentimiento sobre la razón, cuando esta ha sido derrotada con efectividad, por una pléyade radiante de creaciones que presumen el eterno conflicto entre la forma y su representación.

Pero el enfrentamiento entre el ser y la circunstancia no desaparece, se transforma al interior de los trazos que seducen tan efectivamente como el erotismo, aquellos donde las formas se contraen o erosionan al ritmo de la natura, solo para confirmar que el color antes de una posibilidad material es una idea, una idea contada muchas veces de diferentes maneras, desde diferentes perspectivas que permiten determinar que el artista es un atrevido que no se achica ante el miedo, va en pos de él.

Lo succiona en la paleta donde emerge hacia la rotunda realidad exterior, allí, donde la gente habla de tipos de cambio del dólar o las noticias de corte amarillista; la obra de Saura desciende como un misil, también una metralla de atonalidades cantadas por los violines y los contrabajos, solamente, para demostrar; la grandilocuente eficacia de renunciar al yo.

Hace unos veinte años que Antonio Saura dejó la existencia física, pero su voz ya sin ojos y sin cuerpo, continuó la narrativa fantasmal de un monólogo tan irresistible como sus pinturas, ellas nos cuentan la avidez de un infante enfermizo, pero hambriento de vida.

Alguien que tradujo la introspección a pinceladas construyendo una deliciosa Babel insomne, un mundo fantástico donde el lenguaje de los sueños ha sido enaltecido para interpelar ya por siempre a la realidad objetiva que el artista despreciaba.

Sus obras son el preámbulo a la libertad que emerge del placer onírico, una sensualidad contada a partir de borbotones que se abren intermitentes al ritmo del latir en las arterias, cuando ha quedado más que claro que la única alternativa posible ante un mundo tan brutal como el sistema consumista que lo rige es la consciencia.

La trascendencia de no parar de imaginar hasta derruir los muros que se han erigido como tributos a la intolerancia, nos queda entonces el arte monumental de Antonio Saura; como un precioso vestigio de la reposición del espíritu frente a la monstruosa cotidianeidad que lo acecha, la comprobación eterna del poder de la imagen sobre las palabras.