La gran ciudad, una creación humana donde también lo invisible cobra fuerza de la mano de la idiosincrasia, la misma que igual arrastra plegarias que supercherías, chistes portando el duro rumor de la impotencia contra la clase política, chistes para todo, los sexuales que admiten la burla como una manera eficaz pero aún bárbara de sublimar a la homofobia, la homofobia tan persistente como la estatua de Carlos IV ubicada en el Centro Histórico, dura como el rostro indomable de los “héroes que nos dieron patria”, más conocidos por la sempiterna presencia en los billetes y las calles, que por sus hechos históricos; así es México.

Pero hay historias no contadas, secretos a voces, leyendas urbanas que a fuerza del pronunciamiento en tono epistolar se vuelven certezas, certezas del dominio público que luego se transforman en corridos, admoniciones, frases no célebres, pero ante todo populares de los merolicos que todavía venden la felicidad oculta en el centro de un yerbajo. De tales historias me habla Carlos Monsiváis cuando lo sigo entre los infatigables estertores de la falsa memoria. Camino tras él entre los muros viejos de una ciudad que se inclina vacilante con todo y su innegable modernidad, la sombra de sus rascacielos, hasta el influjo tan remoto como perenne de un pasado que se repite como las vueltas en círculo sobre las glorietas, las glorietas cuyas arboledas ocultan el poder cíclico de la repetición histórica.

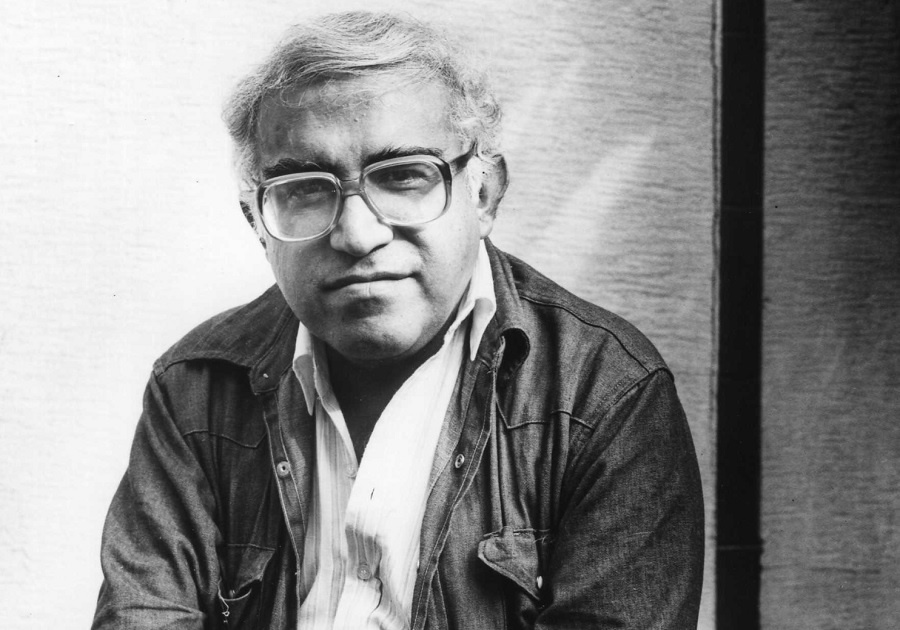

Sigo a Monsiváis, quien cruza las avenidas con cierto aire torpe que me hace recordar a los felinos, solo eficaces para la acrobacia, pero tremendamente vulnerables ante el sobresalto que produce el ruido de los vehículos en marcha, o el amenazante brillo de las luces altas. Me toma del brazo únicamente para cruzar la calle, lo cual me llena de una indescriptible ternura, luego me suelta mirándome con el gesto de un escuincle travieso.

En sus lentes brillan todos los rostros de esta ciudad a la que él mismo celebró en sus crónicas y ensayos, la ciudad que es el rostro ineludible de una nación que de solemne pasa al desenfreno ante el sonido del mariachi, o el retumbar irresistible de la tambora, y el tequila encabeza la lista de maravillas urbanas que contribuyen a paliar el dolor de una nación oprimida.

De pronto me veo frente a Monsiváis en una cantina, una cuyas paredes se encuentran saturadas de dichos, recomendaciones festivas, albures que son el abracadabra para acceder a un ocio galopante donde las canciones de San José Alfredo Jiménez consagrarán la tarde a beneficio de una más que asumida perdición.

Entre cornamentas de toro y retratos de Cantinflas, Monsiváis me narra la ciudad, él sintetiza a la urbe en su irresistible verborrea que suele interrumpir con preámbulos de eructos que nunca llegan, tics nerviosos y la voz profunda que pareciera extraer de un guión pintado en el aire, un diálogo cuya lucidez ha retomado la ironía de Quevedo, la precisión histórica de Valle Arizpe, y la acuciosa observación de Novo.

La puerta de la cantina se abre y cierra dejando ver la luz del día sobre las fachadas, adentro, entre el sabor de una sopa de médula, unos taquitos de chicharrón, un mezcalito que hace olvidar las enemistades, Monsiváis levanta un dedo por donde sale un haz de luz, lo alza para proyectar en la pared lo que va narrando con aquella lengua implacable que me hace rendirme ante las imágenes. Ahí están los rituales de la gran ciudad, los tendederos en las azoteas donde la heroicidad recae en los inquilinos que se niegan a abandonar el edificio que en los muros cuarteados, anuncia la próxima venida no de Jesucristo, sino de un inminente derrumbe.

Todas las casas con la renta congelada donde a través de las ventanas se adivinan los retratos de la Revolución Mexicana, y alguna anciana a punto de fenecer se asoma por las cortinas raídas que alguna vez exaltaron la gloria pulsante de su juventud. Los gritos de las marchantas cantando el vasto paraíso urbano que representa un tianguis: la fayuca, la cerveza de raíz, las tostadas de cueritos, los animales exóticos, la búsqueda de la felicidad que se pierde cuadra tras cuadra y uno quisiera jamás irse de aquel mercado engalanado por el alarido de los cargadores o el infaltable fenotipo de la portentosa fauna humana, mientras al fondo vibra la voz de Cornelio Reyna como una profecía de la tragedia.

Monsiváis me sigue hablando de la ciudad de los recovecos y escondrijos por donde Harry Houdini no podría escabullirse, la ciudad de los paraderos o los mercados de abastos, la ciudad de las fondas donde lo insalubre ha adquirido la inmensidad gustativa de un manjar. La ciudad donde el metro avanza inconsecuentemente como una arteria de metal que desafía la oscuridad de los túneles, y sentados en su interior, Monsiváis y yo la cruzamos mientras él me alerta sobre la maravillosa concupiscencia que vibra al interior de los vagones. Él ha dicho del metro que es la sociedad misma, la muestra de un México donde la norma puritana ha fenecido ante el poder de lo sexual, el metro al que ha llamado para no variar: “el santo señor del cupo”.

La sugerente voz de la cancionera María Luisa Landín cantando el bolero: “Amor perdido” desde un viejo tornamesa, me hace volver a mi cuerpo de forma súbita. Imagino aquel lugar infestado de caballeros con sombrero de ala ancha, y la afanosa lente de Gabriel Figueroa retratando las cadenas que penden de los pantalones amplios que portan los pachucos.

Todas las mujeres son María, Dolores, Silvia, Columba, Lucha, todos los hombres son Pedro, Arturo, Jorge, Emilio, sabemos que los caballeros no tienen memoria, y que bajo el traje sastre esconden las brillosas espuelas, mientras que las damas son las adelitas que intercambiaron el rebozo por estolas ocultando sus pieles mancilladas por el mestizaje. Como en una Divina Comedia que en lugar de círculos de tormento contiene jolgorio, relajo y estridencia, pero también sumisión y bronca, Monsiváis me conduce de los antros innombrables de la gran ciudad a las iglesias coloniales que en su interior, resguardan las imágenes de santos que aterran desde sus miradas.

El sonido de las campanas que llaman a la misa se entrelaza con el aroma de copal, y hay penitentes que avanzan de rodillas por el extenso piso de las parroquias, aquellas donde uno siente que los techos churriguerescos se derrumban sobre uno con portentosa saña.

Caminamos también frente a las residencias en los suburbios de la clase alta, Monsiváis se quita los lentes, alza la ceja indignado, me dice que la concentración de tanta riqueza en un país tan desigual como el nuestro es siempre sospechosa, frente a los separos en las cárceles públicas donde siempre hay madres llorando por los hijos descarriados, y docenas de beodos jurando la última borrachera, me habla de la corrupción en México como una serie de prácticas emanadas de la posrevolución, el siempre novísimo evangelio de la alta burocracia con el que esta ha pretendido adoctrinar a las masas.

Frente a la estatua de Cuauhtémoc me habla también del culto a la conmemoración, el ritual en que los mexicanos aleccionados por el Estado intercambiamos calles, monumentos, nombres de héroes en las avenidas por una justicia social que nunca acaba de llegar.

Ya en su casa, bajo el fulgor de un tragaluz que alumbra apenas los cientos de libros de Monsiváis, puedo mirar su rostro con detalle. La piel morena el cabello blanco, la mirada siempre lista para retener las imágenes a la manera de una providencial cámara polaroid. Uno de sus gatos ha brincado sobre el escritorio, los otros maúllan desconsoladamente como si supieran que Carlos Monsiváis no morirá de pronto, se agotará muy lentamente como la vela de Macario, en tanto la muerte de rostro anguloso lo arrebata del piso con aire inconsecuente, mientras la insuficiencia respiratoria lo extingue y de fondo, se escucha el bolero “mis ojos me denuncian”.

El defensor de los animales, protector incansable de las minorías que se burló con ingenioso denuedo de la tiranía, aprieta mi mano mientras me dice al oído: “quiero morir viendo Casablanca”, sin pensarlo dos veces enciendo el proyector y de fondo, la voz de Ingrid Bergman repite: “Play it again, Sam”.