Aldo Fulcanelli

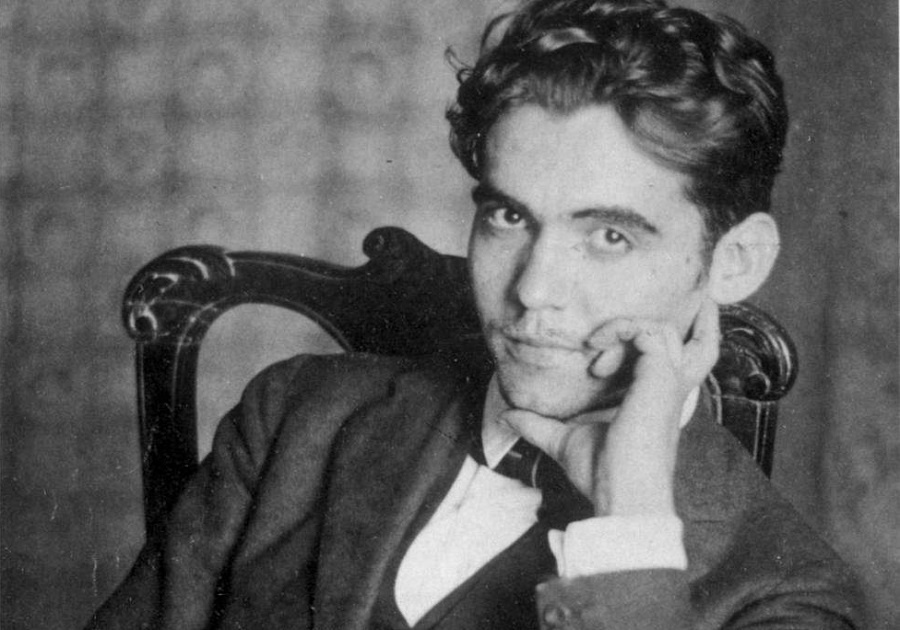

Publicado en 1940, Poeta en Nueva York es un libro de Federico García Lorca (1898-1936), quien escribió los textos que conforman la obra, entre 1929 y 1930, año en que vivió como estudiante en Columbia University; así como su viaje posterior a Cuba.

Se trata de treinta y cinco poemas contenidos en diez secciones donde el autor, con el entusiasmo y la inspiración propios del lirismo; aludió a sus preocupaciones primordiales: el amor, la muerte y la trascendencia del ser; un viaje sin reparos al interior del poeta que solventó sus tribulaciones blandiendo la metáfora, con la audacia de un vanguardista, el mismo que se miró en el espejo de la creación, sin temor a la visión apocalíptica que el fulgor del surrealismo le devolviera de sí mismo.

Su presencia ante la urbe en ciernes fue el pretexto ideal para que el poeta granadino navegara literariamente, discurriendo acerca del tiempo ido de la infancia, el amor efébico, la amistad como un rasgo de la espiritualidad más elevada, pero también la nostalgia, o el acendrado temor ante los oscuros linderos de la muerte. García Lorca, con su radiante mirada de visionario sin fronteras, consiguió palpar a Nueva York más allá de sus calles o su pretendido progreso, traduciendo como un médium escribiente los sonidos de los rascacielos que erigieron a una babel aterradora por la grandilocuencia que no se detiene ante lo humano.

Providencialmente, alzó la voz contra el racismo endémico de una América que gira inconsecuente como un engrane, homenajeando en sus letras a la doliente negritud afroamericana. Su mirada avanzó en el poemario al ritmo del jazz y los vapores de la industria que procedieron de la gran urbe; acompañó en su vuelo a las palomas que escaparon desde las cornisas del canibalismo urbano, observando también a los obreros romper la paz del aire con la maquinaria descomunal, que junto a la Gran Depresión; anunciaba ya la brutalidad de un capitalismo cuyo lenguaje se tradujo en el sonido de los taladros, el fulgor de los andamios que penden de los espacios invadiendo el espacio, los abrigos radios de los desheredados que dio a luz el crack económico, el contraste de los escaparates de lujo que ocultaron el gemido de la naturaleza; todo ante la masacre lenta de un progreso deshumanizante.

Pero también Poeta en Nueva York, es un libro de amor, la poesía como esa barca sensorial y simbólica con la que García Lorca navegó del Nirvana al Hades en treinta y cinco poemas y diez secciones, salpicadas todas por el tornasol de la heroicidad idílica con la que el autor español, alcanzó a vislumbrar su tiempo. Se trató de un testigo no mudo sino palpitante de aquellas regiones límbicas, por donde la modernidad y la nostalgia, se disputan el alma.

La soledad compite con el sueño, el sueño biológico, pero también el sueño poético, ese que le permite al poeta granadino cerrar los ojos ante las atrocidades de la modernidad para mirarse desde adentro, hacer un alto en las esquinas donde la fauna va muriendo ignorada para entonar frases de añoranza, a la manera de un sublime lieder de Schumann. García Lorca es el moderno Dante, el mismo que guiado desde las sombras por un Virgilio invisible, avanza desde el rio Hudson en su barca decorada con flores, gallos, lunas y cantes jondos, encontrando a su paso la mirada cristalina de los niños, pero también los cadáveres que rompen la paz cristalina de las aguas.

No huye ante el ademán macabro de la insólita Nueva York, la urbe que ante los ojos del poeta aprendió a ocultar sus dolencias desde las murallas rutilantes de Wall Street. El autor se funde en sus letras, se enciende con ellas hasta la inmolación cuando desde su pecho radiante, masculla acusando ante el mundo la rudeza de una civilización proclive a la agonía espiritual.

Los muros de aquella ciudad sin límites ahogan a los forasteros hasta el desprecio mismo, la urbe insomne coronada de pilares que emergen del suelo alimentados por la sangre de los obreros mártires, es la misma que le permitió al poeta obtener su referencia frente al mundo. Conocedor del contexto efímero de la vida, García Lorca no se detuvo en su viaje, avanzó exorcizando los demonios interiores, desde el cielo vivo gritó en la cima ante la belleza de una aurora que nadie más logró contemplar; un amanecer que entre los rayos del sol fue silenciado por el ruido bestial de los barcos pesqueros.

Fortalecido por la nobleza del vate que fue, desde los resquicios de las construcciones ininterrumpidas; Federico García Lorca cantó al hormiguero que da cuenta de la vida, a la vaca asesinada para el festín de la burguesía, homenajeando al obrero caído bajo las faldas de los monumentos, escupiendo a la fementida civilización que no se detiene ante el dolor humano; un pequeño vals vienés salpicado de guirnaldas, jacintos y azucenas, que aluden al erotismo contenido en una melancólica libertad.

Las imágenes de la gran ciudad, se van apilando en la mirada del poeta que a la manera de un cronista herido por el pathos, retrata la lucha mortal y cotidiana entre dos reinos, uno donde la natura enaltece la germinación de la vida constante, otro, el reino violento e implacable donde el dinero sienta sus reales, potenciado por la dominación y el odio:

La aurora llega y nadie la recibe en su boca

porque allí no hay mañana ni esperanza posible.

A veces las monedas en enjambres furiosos

taladran y devoran abandonados niños.

Los primeros que salen comprenden con sus huesos

que no habrá paraíso ni amores deshojados;

saben que van al cieno de números y leyes,

a los juegos sin arte, a sudores sin fruto.

La luz es sepultada por cadenas y ruidos

en impúdico reto de ciencia sin raíces.

Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes

como recién salidas de un naufragio de sangre.

Las cuatro paredes de aquella ciudad apabullante, donde la luz del amanecer es desairada por la cotidianeidad, y el sonido de la industria debilita el sollozo de los pobres, sirvió al poeta para redimensionar su condición humana:

Yo sé el uso más secreto

que tiene un viejo alfiler oxidado

y sé del horror de unos ojos despiertos

sobre la superficie concreta del plato.

Pero no quiero mundo ni sueño, voz divina,

quiero mi libertad, mi amor humano

en el rincón más oscuro de la brisa que nadie quiera.

¡Mi amor humano!

En lo que sin duda podría ser el punto más álgido del poemario de García Lorca, sus letras resuenan demoledoras como las percusiones en una sinfonía de Mahler, el autor retira los pilares de oro y plata de Nueva York, mostrando a la ciudad sin cortapisas, enseñando al lector los rasgos de la capital cuyas facciones recogen el hedor de la podredumbre. Es la misma ciudad somnolienta, cuya realidad ante el progreso; requiere siempre del dolor de los demás para revitalizarse:

Debajo de las multiplicaciones

hay una gota de sangre de pato;

debajo de las divisiones

hay una gota de sangre de marinero;

debajo de las sumas, un río de sangre tierna.

Un río que viene cantando

por los dormitorios de los arrabales,

y es plata, cemento o brisa

en el alba mentida de New York.

Existen las montañas. Lo sé.

Y los anteojos para la sabiduría.

Lo sé. Pero yo no he venido a ver el cielo.

Yo he venido para ver la turbia sangre.

La sangre que lleva las máquinas a las cataratas

y el espíritu a la lengua de la cobra.

Se trata ya de un performance con tintes de alegato, donde el poeta alumbra los claroscuros instalado en su cornisa de gárgola, aquella que desde la sobriedad de sus facciones torvas, aguarda por la reivindicación:

Los patos y las palomas,

y los cerdos y los corderos

ponen sus gotas de sangre

debajo de las multiplicaciones,

y los terribles alaridos de las vacas estrujadas

llenan de dolor el valle

donde el Hudson se emborracha con aceite.

Desde lo alto de las estatuas que alzan los brazos demoledoras, producto de un tiempo que ha rendido pleitesía a la vanagloria del egocentrismo, Federico García Lorca denunció la deshumanización personificada en Nueva York:

Yo denuncio a toda la gente

que ignora la otra mitad,

la mitad irredimible

que levanta sus montes de cemento

donde laten los corazones

de los animalitos que se olvidan

y donde caeremos todos

en la última fiesta de los taladros.

Os escupo en la cara.

Pleno de un lirismo que impone y alerta al mismo tiempo, el poeta escribió indignado por el silencio de una sociedad que ingresó sin saberlo, en el imperio de la alienación:

La otra mitad me escucha

devorando, orinando, volando, en su pureza

como los niños de las porterías

que llevan frágiles palitos

a los huecos donde se oxidan

las antenas de los insectos.

No es el infierno, es la calle.

No es la muerte, es la tienda de frutas.

Hay un mundo de ríos quebrados

y distancias inasibles

en la patita de ese gato

quebrada por el automóvil,

y yo oigo el canto de la lombriz

en el corazón de muchas niñas.

Poeta en Nueva York, refleja el destino de un artista a lo largo de diez estaciones literarias. Son textos que embriagan con el sabor de la elegía, pero que también confrontan desde la cadencia para nada condescendiente, de un autor profundamente mortificado. Cuando escribió sobre el amor que arrebató por su febril juventud, mantuvo el poeta el aroma de un delicioso impromptu de Chopin, luego, rompió la placidez del tiempo para irrumpir con esas letras que ya pronunciadas, parecieran extraídas de algún rotundo monologo shakesperiano.

Se trata de una de las obras cumbres de la poesía, donde su autor, un hombre bello, dio cuenta de sus pasos por el mundo al entregar un sublime testimonio de la existencia de otras realidades sensoriales, que fueron evocadas a través de la llave tonal de la poesía. No se equivocó cuando afirmó sin pretensión alguna, amparado bajo el preciosismo artesanal de la palabra escrita, que las cosas no son las definiciones que de ellas recogemos, sino lo que estas significan ante nuestra afección; que no es el objeto sino su fondo lo que grita:

No nos salva la gente de las zapaterías,

ni los paisajes que se hacen música al encontrar las llaves oxidadas.

Son mentira los aires. Sólo existe

una cunita en el desván

que recuerda todas las cosas.

Y la luna.

Pero no la luna.

Los insectos,

los insectos solos,

crepitantes, mordientes, estremecidos, agrupados,

y la luna

con un guante de humo sentada en la puerta de sus derribos.

¡¡La luna!!

****